1. Предисловие

Почему часто получается так, что многие женщины, бдительно следящие за здоровьем своих близких, к себе относятся прямо-таки наплевательски?

Даже если воздержаться от сакраментального вопроса: «Когда Вы последний раз были у гинеколога?» - найдётся немало других погрешностей в их образе жизни: от пренебрежения полноценным обедом до «таскания тяжестей» с базара…

В старину женщины говорили: «Здоровая я нужна всем, а больная только своей маме».

Милые женщины, пока у Вас есть запас жизненных сил, Вы – тот стержень, на котором держится вся семья. Давайте постараемся сохранить себя для своих любимых на долгие-долгие годы.

А чтобы Вы располагали самыми необходимыми знаниями по анатомии, физиологии и функциональной патологии женской половой системы - как в детородном возрасте, так и во время менопаузы - и могли разумно построить практику своих занятий – и написана эта статья.

Тема статьи очень специфична, и в текстах, подобных этому, невозможно обойтись без специальных терминов, поэтому для удобства понимания в конце статьи находится словарь медицинских терминов.

При подготовке этого материала, я снова – в который уже раз - воспользовалась неоценимыми советами, ободрением и поддержкой Сергея Агапкина – признанного авторитета в своей области знаний.

Я бесконечно признательна всем моим друзьям и пациентам, но особенно Валентине Николаевне Барановской. Этот талантливый врач, имеющая высшую категорию и умелый руководитель, обладающая удивительной силой любви и сочувствия к больным, - одна из самых замечательных детских врачей-инфекционистов нашего города.

Я сердечно и искренно благодарю Сергея и Олесю Кондратьевых, которые терпеливо помогали мне всё время, пока шла работа над этим материалом.

Моя благодарность и Игорю Малащенко, который, несмотря на свою огромную занятость, сделал вместе со своей женой Ириной прекрасные иллюстрации йога-асан к этой статье (фотографии в приложении к статье «Сколиоз», «йога-терапия при болях в спине» - тоже его работа J ).

С искренним пожеланием здоровья и добра – всем моим пациентам и друзьям!

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много!»

2. Введение

гинекология (гинеко + греч logos учение, наука) – область клинической медицины, изучающая физиологию женской половой системы, её болезни и разрабатывающая методы их профилактики, диагностики и лечения;

(вопросы, связанные с беременностью и родами, изучаются акушерством).

(Где уважают женщин, там обитают боги.

Там, где ими пренебрегают, все деяния тщётны.)

(МС III, 55)

цитируется по Гите Айенгар «Йога для женщин»

Гинекология, которую – было время - считали сугубо хирургической дисциплиной, давно уже перестала быть таковой. Хирургическое лечение показано лишь малой части гинекологических больных. Сегодня мы становимся свидетелями поразительных достижений в области физиологии и эндокринологии, которые меняют наши взгляды на диагностику и лечение многих гинекологических болезней. Иными словами, эндокринология становится неотъемлемой частью гинекологии. Эндокринная система представлена как центральными структурами, так и эндокринными железами и рядом органов и систем смешанной секреции.

Гипоталамо-гипофизарная система определяет функциональное состояние всей эндокринной системы. Анатомическая и функциональная взаимосвязь гипоталамуса и гипофиза обеспечивает единение нервной и эндокринных систем.

Функция женских половых органов регулируется нервной и эндокринной системами. Взаимодействие этих систем обуславливает двойную защиту многочисленных функций организма:

· нервной свойственно программирование быстрых процессов,

· эндокринной – более медленных.

Эндокринная система использует в качестве мобильных посредников разнообразные гормоны, которые секретируются специфическими железами и в процессе транспортировки воздействуют на прилежащие к ним или отдалённые ткани.

Нервная и эндокринная системы – как регуляторные – накладываются друг на друга и перекрываются.

Слово «гормон» по-гречески означает «побуждение к действию». Принято считать, что гормоны вырабатываются в одних органах – тканях, а действуют на другие. В настоящее время известно, что они действуют не только на отдалённые ткани, клетки (паракринный эффект), но и на собственные, где секретировались (аутокринный эффект).

Наиболее частыми механизмами регуляции деятельности (активности) гормонов являются принцип отрицательной обратной связи, осуществляемый концентрацией самого гормона или других субстратов (избыток глюкозы в крови повышает биосинтез инсулина), а также принцип положительной обратной связи (стимуляция эстрогенами и прогестероном выброса ЛГ – лютеинизирующий гормон - для овуляции).

Причины гормональных изменений, происходящих во время и, особенно, в начале полового развития, мало изучены. Большинство авторов считают, что запуск полового развития даёт ЦНС. Известно, что становление гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы в процессе полового развития происходит в два этапа:

Сначала снижается чувствительность к низким уровням половых гормонов, характерная для препубертатного периода. Затем - на более поздних стадиях полового развития – устанавливается положительная обратная связь, обеспечивающая овуляторный пик лютеинизирующего гормона.

3. Анатомия половых органов

Анатомия – важнейшая теоретическая основа всех медицинских специальностей. Несмотря на то, что её положения не меняются уже многие десятилетия, учебник анатомии должен оставаться настольной книгой каждого, кто в той или иной степени, «предлагает» людям практику йоги. Но даже если женщина занимается самостоятельно, то знать своё тело надо.

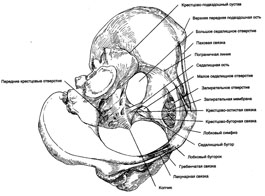

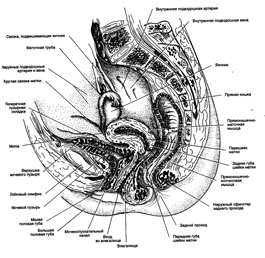

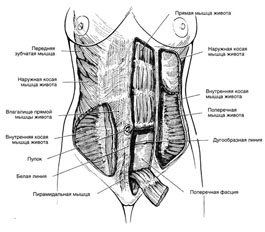

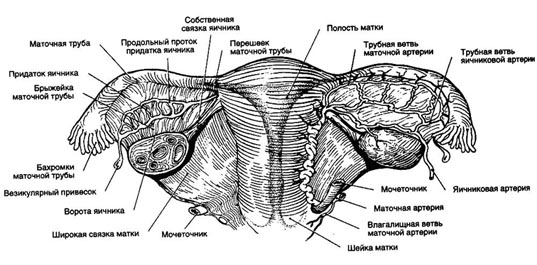

Поэтому позволю себе – с учётом темы статьи - описать строение женских половых органов. Поскольку названия анатомических образований часто меняются, в качестве основных приведены термины, используемые в Международной анатомической номенклатуре. На Рис.1 представлен женский таз. Органы малого таза женщины (сагиттальный разрез) представлены на Рис.2, а мышцы передней брюшной стенки – на Рис.3.

Влагалище.

Влагалище – это полая мышечно-соединительнотканная трубка, соединяющая матку и преддверие влагалища. Ось влагалища отклонена назад. Влагалище отличается большой растяжимостью. Во влагалище вдаётся нижняя часть шейки матки.

Матка. Матка – полый мышечный орган. Проксимальный отдел называют матки называют телом, дистальный – шейкой.

Шейка матки. Часть шейки матки, расположенная во влагалище, называется влагалищной частью. Выработка шеечной слизи зависит от уровней половых гормонов: во время овуляции слизь обильная, прозрачная и водянистая, после овуляции – густая и скудная. Тело матки. Форма и размер тела матки зависят от уровней половых гормонов и наличия родов. У новорождённой девочки тело и шейка матки примерно одинаковые по размеру, у взрослой женщины тело матки в 2 – 3 раза больше шейки.

В теле матки выделяют следующие отделы:

· Место перехода тела в шейку матки называется перешейком.

· С обеих сторон в матку впадают маточные трубы. Часть тела матки в месте впадения маточной трубы называется рогом матки.

· Выше места впадения маточных труб расположено дно матки.

Полость матки имеет треугольную форму. В детородном возрасте слизистая оболочка матки - эндометрий - подвергается циклическим структурным и функциональным изменениям, в результате которых ежемесячно происходит отторжение поверхностного (функционального) слоя эндометрия и его регенерация за счёт базального слоя. Маточные трубы.

Маточная труба – парный полый орган. Длина маточной трубы 7 – 12 см. В маточную трубу попадает яйцеклетка после овуляции, здесь поддерживается среда, способствующая её оплодотворению. По маточной трубе оплодотворённая яйцеклетка перемещается в матку. Маточные трубы и яичники называют придатками матки.

Яичники. Яичник – парный орган, женская половая железа. Яичник расположен сбоку от матки, позади маточной трубы. Размеры яичника в норме могут достигать 5 х 3 х 3 см. И эти размеры зависят от уровней половых гормонов, а, следовательно, от возраста и фазы менструального цикла.

4. Менструальный цикл

Ещё в древности было замечено, что примерно раз в месяц на женщину нападает необъяснимая форма недомогания, когда из неё изливается тёмная кровь. «Болезнь» была названа «менструацией», от лат. men – месяц. В эти дни женщина считалась нечистой, от неё можно было ожидать всяких неприятностей.

Если приписывание менструальной крови магических свойств (в Африке из неё готовили лечебные зелья, в Австралии ею натирали праздничные шесты для отпугивания демонов) в старину объяснимо. Но и в наше просвещённое время в этот период женщины тоже не допускаются Церковью к Святым Таинствам. Регуляция этого цикла осуществляется при участии 5-ти звеньев:

· коры большого мозга

· подбугорной области (гипоталамуса)

· гипофиза

· яичников

· матки.

Основная сфера действия половых гормонов – матка и яичники. При этом в один цикл все перипетии разворачиваются в левых яичниках и маточной трубе, в другой цикл – в правых.

Локализация центра регуляции половой функции у женщин не установлена. Однако влияние коры мозга на течение менструального цикла доказывается нарушением его при тяжёлых психических травмах. С другой стороны, известно, что кастрация ослабляет функцию коры.

В гипоталамусе среди прочих нейрогормонов продуцируются так называемые рилизинг-гормоны, или гонадолиберины, которые, попадая через сосудистую систему в адреногипофиз, способствуют образованию гонадотропных гормонов фоллитропина, пролактина, лютропина и пролактина. Циклическая функция гипоталамуса играет роль пускового механизма в менструальном цикле. При прекращении по каким-то причинам нейрогормональной связи между гипоталамусом и гипофизом прекращается менструальный цикл. Давайте 28 дней, то есть средний срок «женского» цикла, разобьём на три этапа.

Рис. 5 Менструальный цикл Вверху представлены изменения уровней ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона (ФСГ – фолликулостимулирующий гормон; ЛГ – лютеинизирующий гормон), Внизу – изменения в яичниках и эндометрии. |

Итак, закончилась менструация. Начинается постменструальный период. Он продлиться 9 – 10 дней. Изменения параллельно возникают в двух важнейших половых органах. Под воздействием растущей концентрации фоллитропина (ФСГ) запускается созревание в яичнике крошечного фолликула. (на этот период другие фолликулы, которые также готовились к «запуску», останавливают своё развитие, деградируют и даже замещаются нежными рубчиками – атрезия фолликулов. Что определяет выбор одного фолликула из многих, пока до конца не понятно) Собственно процесс этот взял старт ещё во время менструации, но сейчас он приобретает особый смысл. Растущий пузырёк – это миниатюрная временная эндокринная железа. Она синтезирует эстрогены, становящиеся поначалу (яичниковая фолликулиновая фаза) важнейшим «залечивателем» для матки, только что расставшейся с функциональным слоем эндометрия. Под их воздействием 2 – 3 дня происходит восстановление утраченного (маточная фаза регенерации), затем 7 – 8 дней эндометрий утолщается, восстанавливает могучее кровоснабжение, укрепляет мощный железистый аппарат (маточная фаза пролиферации). Фолликул растёт быстро, его тека утолщается, а гранулёзный слой синтезирует всё больше фолликулярной жидкости. Концентрация эстрадиола (главного эстрагенного гормона) доходит до максимума, что по принципу отрицательной обратной связи «глушит» синтез гипофизом фоллитропина (ФСГ).

На этом фоне становится особенно заметной «скрипка» лютропина (ЛГ), начавшего свою «партию», незаметную за «виолончелью» фоллитропина, ещё несколько дней назад. Эстрогены, выработка которых теперь поддерживается лютропином, продолжают активно участвовать в физиологических процессах: под их воздействием происходит развитие вторичных половых признаков, завершается фаза пролиферации в эндометрии, повышается тонус гладкой мускулатуры матки, повышается функция молочных желез, усиливается половое чувство. Они же (эстрогены) приводят в действие каскад биохимических реакций, в результате мышечные элементы теки сокращаются, повышается внутрифолликулярное давление, и оболочка фолликула разрывается (яичниковая фаза овуляции).

С этого момента начинается предменструальный период, длящийся 11 – 13 дней. Полномочными представителями гипофиза становятся лютропин и пролактин, причём пролактин приобретает наибольшее значение. При разрыве граафова пузырька овоцит второго порядка выходит (обратите внимание! Не выпадает, а именно аккуратно покидает лопнувший фолликул) в брюшную полость и, как бы оглядевшись, прямиком направляется в зияющее дуло фаллопиевой трубы. А на месте разорванного фолликула к этому моменту происходит чудо, одно из многих в нашем невероятном организме: взамен одной малюсенькой временной железы возникает другая. Под действием лютропина начинается развитие жёлтого тела (яичниковая лютеиновая фаза).

Оно последовательно проходит стадии пролиферации, васкуляризации и расцвета, по мере которых в крови нарастает концентрация его гормона – прогестерона. Это вещество с первых же дней тормозит образование лютропина гипофизом, поэтому развитие жёлтого тела в основном регулируется пролактином. Значение прогестерона велико: только он заставляет заработать трубчатые, заново наросшие железы эндометрия. С этого момента в матке начинает вырабатываться особого состава слизь, без которой было бы невозможно продвижение оплодотворённого яйца и его погружение в эндометрий (маточная секреторная фаза). Если зачатие наступило, жёлтое тело (тогда его назовут жёлтым телом беременности) после фазы расцвета продолжает развиваться до 12 – 14 недель беременности, когда его функцию берёт на себя плацента.

Если же в течении суток после овуляции оплодотворение не состоялось, овоцит растворяется в маточной трубе, а слизистой оболочкой матки синтезируется особый простагландин – лютеолизин, всасывающийся в кровь и достигающий таким образом яичника. Под его воздействием жёлтое тело, просуществовав ещё 10 – 14 дней, вступает в стадию угасания, обратного развития, или по научному атрезии (такое жёлтое тело называется менструальным, и вскоре оно превращается в белое тело, по сути рубец). При этом уровень прогестерона достаточно быстро снижается. Организм женщины оказывается как бы меж двух времён: ЛГ и пролактин, а значит, и прогестерон уже не вырабатываются, а ФСГ и, стало быть, эстрогены ещё не вырабатываются. В этом 5 – 6 дневном «гормональном безвластии» и наступает менструальный период. В связи с прекращением гормональной «подпитки» спиральные артерии суживаются, резко ограничивая питание разросшегося эндометрия. Гипоксия приводит к гибели эпителия. Продукты распада тканей приводят к своеобразному параличу стенок артерий, последние расширяются, и в этот момент происходит отторжение умирающего функционального слоя (маточная фаза десквамации).

Его остатки вместе с кровью выводятся в виде менструальных выделений. А в это время отсутствие в крови женских половых гормонов (эстрогенов и прогестерона) способствует расторможению гонадотропной активности гипофиза, который опять начинает усиленно выделять фолликулостимулирующий гормон. Начинается новый менструальный цикл.

5. Предменструальный синдром

Согласно статистике, 80% женщин в возрасте от 25 до 45 лет накануне «красных дней календаря» испытывает эмоциональный и физический дискомфорт, у которого есть и специальное название – предменструальный синдром (ПМС).

Предменструальный синдром – это, конечно же, не болезнь. Но болезненное состояние, наблюдающееся у некоторых женщин в период, предшествующий очередной менструации. Симптомы ПМС делятся на физиологические и психологические.

· Физиологические симптомы такие: головные боли, боли в суставах, мышцах,

спине; изменения аппетита, тяга к сладостям, жажда; изменеие сексуального темперамента; нарушение работы желудочно-кишечного тракта (изжога, запор или понос); потливость, ознобы, головокружения; изменения тембра голоса; отёки, увеличение массы тела; опухание и размягчение грудных желез; обострение хронических болезней.

- Психологические симптомы следующие: потеря контроля над своими эмоциями

(чувство немотивированной тревоги, смущение, замкнутость, подавленность, быстрая смена противоположных настроений, недружелюбие и раздражительность); ухудшение памяти и способности концентрировать внимание; утрата уверенности в себе; кошмарные сновидения. Сразу возникает вопрос: «Ну и у какой женщины все эти симптомы не бывают время от времени? Что же у них у всех ПМС?» НЕТ. Не у всех, а только у тех, кто испытывает более-менее стандартный набор признаков каждый месяц. И не просто раз в месяц, а в строго определённое время:

-

-

- в течение одного-двух дней во время овуляции, затем, после

-

короткого затишья, эти симптомы возвращаются за два дня до менструации и прекращаются через сутки после её начала;

-

-

- с момента овуляции и до окончания первого дня менструации;

- за 1-10 суток до начала менструации и в течение первого её дня;

- со дня овуляции и до окончания менструации – примерно три недели.

-

Меньше всего мне хочется кого-либо запугивать, но бояться этих дней есть за что: три четверти женских самоубийств и восемь из десяти совершённых женщинами опасных преступлений приходятся на время накануне и в первые дни месячных. Но почему ПМС вообще случается? Врачебных теорий на этот счёт не счесть. А когда теорий слишком много – да простят меня эскулапы J - это явный признак того, что не всё в этом вопросе ясно. Но как бы там ни было, большинство врачей считает, что причина ежемесячных неприятностей – нарушение баланса эстрогенов (а мы уже знаем, что это гормоны, регулирующие женскую половую сферу). Кто больше других подвержен ПМС?

-

-

- дамы, старше тридцати лет;

- те, кто принимает оральные контрацептивы;

- недавно ставшие матерями – у многих женщин симптомы ПМС

-

появляются именно после родов;

-

-

- многорожавшие (аборты и выкидыши сюда тоже включаются);

- женщины с отягощённой наследственностью (если у мамы или

-

старшей сестры был ПМС, велика вероятность, что и Вам придётся с ним встретиться);

-

-

- испытавшие сильное душевное потрясение или находящиеся в состоянии длительного стресса.

-

Наступление ПМС зависит от количества прожитых лет. Двадцать лет – возраст, в котором те, «кому на роду написано» познакомятся с неприятными симптомами ПМС. Зато, если к двадцати годам его не было, то до тридцати можно перевести дух. А вот десятилетие от тридцати до сорока – критический период. В эти годы проявления ПМС постепенно нарастают. После же сорока наступает облегчение. Это связано с естественным угнетением половой функции женщины, наступлением менопаузы. А вместе с менопаузой приходит и спасение от предменструального синдрома.

6. Объёмные образования малого таза в детородном возрасте.

Объёмные образования матки.

Миома матки. Миома (лейомиома) – самая частая доброкачественная опухоль матки. В большинстве случаев миома матки диагностируется случайно, во время профилактического осмотра. Миома матки имеется у 20% женщин детородного возраста. В возрасте старше 40 лет она обнаруживается у 40-50% женщин. У негритянок эта опухоль встречается чаще, чем у белых. Этиология и патогенез миомы матки неизвестны. Предполагается, что опухоль развивается из одной трансформированной гладкомышечной клетки. Выявлена наследственная предрасположенность к этой опухоли, есть мнение о её гормональной зависимости. Миомы часто увеличиваются во время беременности и уменьшаются в постменопаузе. Часто наблюдается множественная миома матки. Самый частый симптом миомы матки, а также самое частое показание к хирургическому лечению этого заболевания – гиперполименорея (она, кстати, наблюдается у примерно у 30% женщин, подвергшихся миомэктомии). Нередко отмечаются хроническая боль внизу живота, диспареуния (боль в области вульвы или внизу живота, возникающая до, во время или после полового сношения в отсутствие вагинизма). Возможны также следующие проявления:

· Учащение мочеиспускания вследствие сдавления мочевого пузыря.

· Сдавление сигмовидной или прямой кишки, вызывающее запоры или механическую кишечную непроходимость.

· Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей и тромбозы.

· Тромбоцитоз.

· Асцит.

Миома матки – редкая причина бесплодия. Оно наблюдается только у 3% больных. Некоторые авторы отмечают более высокую частоту этого осложнения. Так, по данным одного из исследований, бесплодие наблюдалось у 27% женщин, которым была выполнена миомэктомия. Самопроизвольные аборты и осложнения беременности наблюдаются у 10% больных миомой матки. Увеличение миомы матки во время беременности отмечается только у 10% женщин. Объёмные образования яичников. На детородный возраст приходится примерно две трети объёмных образований яичников. Доброкачественными являются 80-85% этих образований. Проявление объёмных образований яичников в большинстве случаев неспецифичны и стёрты. Чаще всего это увеличение живота, боль, неприятные ощущения или чувство тяжести внизу живота, нарушение мочеиспускания или дефекации. Клиническая картина гормонально-активных опухолей яичников зависит от того, какие гормоны они секретируют (например, опухоли, секретирующие эстрогены, проявляются кровотечениями из половых органов). Опухолеподобные поражения яичников. К функциональным кистам яичников относятся фолликулярные кисты, кисты жёлтого тела и текалютеиновые кисты. Все они не являются опухолями и в большинстве случаев подлежат консервативному лечению. Эпидемиология функциональных кист изучена плохо. Курение увеличивает риск функциональных кист яичников вдвое. Яичники нередко поражаются при эндометриозе. Эндометриоидные кисты яичников, это, так называемые «шоколадные» кисты. Другие объёмные образования придатков матки. Объёмные образования маточных труб обычно имеют воспалительный характер. Воспалительные заболевания матки и её придатков (ВЗМП). Характерные признаки ВЗМП – лихорадка, боль внизу живота и выявляемые при гинекологическом исследовании болезненность при смещении шейки и пальпации придатков матки. Однако классическая клиническая картина ВЗМП наблюдается далеко не всегда, что затрудняет диагностику. Во многих случаях проявления ВЗМП незначительны, иногда они отсутствуют вовсе. Это приводит к поздней постановке диагноза и повышает риск осложнений.

Сальпингоофорит. Эндометрит.

Развитию сальпингоофорита (также как и эндометрита) способствуют роды,

искусственный аборт, биопсия эндометрия.

Сальпингоофорит проявляется болью внизу живота, усиливающейся при движениях, лихорадкой, гнойными выделениями из половых органов, реже тошнотой и рвотой. Заболевание обычно возникает во время менструации, которая предрасполагает к инфицированию. О видах эндометрита смотрите, пожалуйста, в конце этой статьи «Словарь мед.терминов».

Эндометриоз.

Эндометриоз – это заболевание, характеризующееся появлением ткани, аналогичной эндометрию, за пределами слизистой тела матки. Самая частая локализация очагов эндометриоза – брюшина и органы малого таза. Тяжесть заболевания различна: от нескольких небольших очагов на брюшине, покрывающей неизменённые органы малого таза, до больших эндометриоидных кист яичников и выраженного спаечного процесса, полностью изменяющих анатомию малого таза. Это частая причина бесплодия и хронической боли внизу живота.

Эндометриоз – эстрогензависимое заболевание. Происхождение очагов эндометриоза и причины их диссеминации до конца не известны. Были предложены три теории патогенеза этого заболевания.

1. Имплантационная теория.

2. Теория метаплазии целомического эпителия.

3. Индукционная теория.

Согласно имплантационной теории очаги эндометриоза образуются в результате заброса клеток эндометрия, отторгнувшихся во время менструации, в брюшную полость через маточные трубы. Эту теорию подтверждают многочисленные клинические и экспериментальные данные. Риск эндометриоза повышен при нарушении оттока крови из матки, а также при гиперполименорее и пройоменорее. Поражение органов вне малого таза может возникнуть в результате распространения клеток эндометрия по лимфатическим сосудам. Оно наблюдается редко, всего в 1-2% случаев (также как и гематогенный путь). Описаны очаги эндометриоза на вульве, во влагалище, на шейки матки, аппендиксе, сигмовидной и петлях тонкой кишки, в грыжевых мешках, лёгких, на плевре, коже (послеоперационные рубцы, паховые складки, пупок, конечности), в лимфоузлах, нервах, головном мозге. Две другие теории мы рассматривать не будем, т.к. они не получили серьёзного экспериментального и клинического подтверждения.

7. Эндокринные заболевания.

Среди эндокринных заболевания в гинекологической практике чаще всего встречаются патология щитовидной железы и гиперандрогения (из проявлений гиперандрогении более подробно в этой главе рассмотрим синдром поликистозных яичников).

Гиперандрогения

Гиперандрогения обусловлена избыточной секрецией андрогенов или усилением их действия. Клинические проявления гиперандрогении называются вирилизацией. Это огрубление голоса, уменьшение молочных желез, увеличение мышечной массы, изменение телосложения (преимущественное скопление подкожной клетчатки на туловище, проявляющееся увеличением отношения окружности талии к окружности бёдер), гирсутизм, выпадение волос в теменной области и образование залысин надо лбом.

Синдром поликистозных яичников.

В 1935 году И. Штейном и М. Левенталем было описано сочетание аменореи и двусторонних множественных кист яичников, называемое сегодня синдромом поликистозных яичников, или синдромом Штейна-Левенталя. Долгое время синдромом поликистозных яичников описывался как совокупность четырёх симптомов:

· Опсоолигоменорея или аменорея,

· Бесплодие,

· Гирсутизм,

· Ожирение.

Согласно последним исследованиям, наличие всех симптомов для постановки диагноза необязательно. В настоящее время диагноз синдрома поликистозных яичников ставится при сочетании гиперандрогении и хронической ановуляции после исключения гиперпролактинемии (пролактин – один из гормонов передней доли гипофиза; участвует в регуляции функций молочных желез и яичников (жёлтого тела), опухолей и неклассических форм врождённой гиперплазии коры надпочечников.

Больные синдромом поликистозных яичников обычно предъявляют жалобы на на бесплодие, нарушение менструальной функции и избыточное оволосенение. С последней жалобой чаще обращаются больные в возрасте 15 – 25 лет. В этом возрасте гирсутизм обычно усиливается.

Патогенез. Гиперандрогения и хроническая ановуляция при синдроме поликистозных яичников могут быть связаны с эндокринными нарушениями на уровне яичников, надпочечников, гипоталамуса, гипофиза и периферических тканей.

Основной источник андрогенов при синдроме поликистозных яичников – яичники.

Инсулинорезистентность. При синдроме поликистозных яичников повышен риск инсулинорезистентности и гиперинсулинемии. Нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет наблюдаются у 20% больных. Самая частая причина инсулинорезистентности – ожирение, однако, её развитию, по-видимому, способствуют и другие эндокринные нарушения, наблюдаемые при синдроме поликистозных яичников. Это подтверждается тем, что инсулинорезистентность – как правило - не встречается при гиперандрогении иного происхождения.

Важно помнить о том, что при синдроме поликистозных яичников повышен риск нарушения толерантности к глюкозе и сахарного диабета. В связи с этим больным с синдромом поликистозных яичников и ожирением необходимо регулярно, 1 – 2 раза в год, проводить пероральный тест на толерантность к глюкозе.

Улучшение обмена углеводов наблюдается при снижении веса. Оно способствует также снижению уровней андрогенов и восстановлению овуляции. Показано, что при снижении веса на 10кг уровень инсулина снижается на 40%, а уровень свободного тестостерона на 35%.

Инсулин влияет на стероидогенез в яичниках независимо от гонадотропных гормонов. Рецепторы инсулина обнаружены на клетках стромы яичников. У 50% больных с синдромом поликистозных яичников выявлено нарушение аутофосфорилирования рецептора инсулина.

Риск других заболеваний. При синдроме поликистозных яичников повышен уровень триглицеридов и снижен уровень холестерина ЛПВП. Это в сочетании с ожирением и инсулинорезистентностью повышает риск ИБС. Показана связь между синдромом поликистозных яичников и развитием артериальной гипертонии и сахарного диабета.

Лечение гирсутизма и синдрома поликистозных яичников. Лечение зависит от пожеланий больной. Одним больным необходима нормализация менструального цикла, другие желают забеременеть, для третьих основной проблемой является избыточное оволосение.

Следует отметить, что гирсутизм часто уменьшается по мере лечения эндокринных нарушений.

Исключение составляют случаи, когда больная желает забеременеть. Проводимое при этом медикаментозное лечение не устраняет гирсутизм.

Снижение веса при ожирении способствует нормализации менструального цикла и уменьшению гирсутизма. Поскольку все лекарственные средства имеют побочные действия, снижение веса должно быть первым этапом лечения. Оно повышает эффективность препаратов, снижающих уровни андрогенов или блокирующих их действие.

Заболевания щитовидной железы.

У женщин заболевания щитовидной железы

встречаются в 10 раз чаще, чем у мужчин. Гипотериозом (не считая скрытых форм) страдают примерно 1% женщин.

С 1956 г., когда были открыты тиреостимулирующие антитела при диффузном токсическом зобе, проведены многочисленные исследования, показавшие связь между аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы и патологией женских половых органов.

Тиреоидные гормоны.

Большая часть тироцитов образует фолликулы. Они представляют собой скопление находящегося в коллоидном состоянии тиреоглобулина, окружённые одним слоем тироцитов.

Тиреоглобулин – основной белок, синтезируемый тироцитами. Йод составляет 0,1 – 1,1% молекулярной массы тиреоглобулина. Около 33% йода в щитовидной железе входит в состав Т3 и Т4 , остальная часть – в моно- и дийодтирозин, а также содержится в несвязанной форме.

Тиреоглобулин обеспечивает запас йода в организме, позволяющий в течение 2 месяцев поддерживать эутиреоз без синтеза тиреоидных гормонов.

Тиреоидные гормоны повышают потребление кислорода клеткой, усиливают потребление тепла, стимулируют катаболизм белков, жиров и углеводов. Помимо того, тиреоидные гормоны регулируют основной обмен, определяя баланс между накоплением и расходованием энергии.

Обмен йода.

Функция щитовидной железы зависит от поступления йода. Йод обычно поступает с пищей. Хотя йод абсолютно необходим для нормального функционирования щитовидной железы, его избыток способствует развитию аутоиммунных заболеваний этого органа, а также снижает эффективность лечения диффузного токсического зоба.

В эксперименте йод стимулирует В-лимфоциты, активирует макрофаги и повышает иммуногенность тиреоглобулина, которая зависит от содержания в нём йода.

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы.

Аутоиммунными являются многие заболевания

щитовидной железы. Гипотиреоз при них встречается в 3 раза чаще, чем тиреотоксикоз.

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы – самая частая патология щитовидной железы у женщин.

Хронический лимфоцитарный тиреоидит.

Хронический лимфоцитарный тиреоидит (тиреоидит Хасимото) был впервые описан в 1912 году.

Клиническая картина. Как правило, при хроническом лимфоцитарном тиреоидите наблюдаются безболезненный зоб и гипотиреоз. Характерно утолщение перешейка щитовидной железы.

Для атрофической формы заболевания, которая чаще наблюдается у пожилых, характерен гипотиреоз без зоба.

Среди проявлений гипотериоза следует отметить гипотермию, непереносимость холода, запоры, сухость и желтоватый цвет кожи, туннельные нейропатии (например, синдром запястного канала), выпадение волос, сонливость, повышенную утомляемость и увеличение веса.

Влияние гипотиреоза на детородную функцию. Начальные проявления гипотиреоза могут сопровождаться гиперполименореей. Для тяжёлого первичного гипотиреоза характерны ановуляция и аменорея. По данным многих авторов, нарушение детородной функции при гипотиреозе вызвано именно ановуляцией и не связано с повышением частоты самопроизвольных абортов. Нарушение менструального цикла при первичном гипотиреозе в значительной степени обусловлены гиперпролактинемией. Она возникает вследствие повышения уровня тиролиберина, стимулирующего секрецию пролактина, и снижения уровня дофамина. В лёгких случаях гипотиреоза гиперпролактинемия приводит только к недостаточности жёлтого тела.

Диффузный токсический зоб.

Считается, что в основе патогенеза диффузного токсического зоба лежит наследственный дефект определённых механизмов, из-за чего и происходит выработка антител к собственным тироцитам.

Клиническая картина. Для диффузного токсического зоба характерна триада симптомов: экзофтальм (ненормальное выпячивание глазного яблока), зоб и тиреотоксикоз. Последний проявляется плохой переносимостью тепла, раздражительностью, тахикардией, тремором, похуданием, микседемой и частым стулом вследствие усиленной моторики желудочно-кишечного тракта. В тяжёлых случаях наблюдаются остеоартропатия (симптом барабанных палочек), отёк конъюнктивы (хемоз), конъюнктивит, язва роговицы и нарушение зрения.

Влияние тиреотоксикоза на детородную функцию. Несмотря на разнообразные нарушения секреции гонадотропных гормонов – характерные для тиреотоксикоза – у большинства больных сохраняются овуляторные менструальные циклы и возможна беременность.

Только при тяжёлом тиреотоксикозе, когда отмечается значительное снижение веса, наблюдается аменорея. При тиреотоксикозе повышен рисксамопроизвольного аборта и пороков развития у новорождённых. Лечение тиреотоксикоза снижает этот риск.

Подострый послеродовый тиреоидит.

Подострый послеродовый тиреоидит представляет собой вариант подострого лимфоцитарного тиреоидита и обычно возникает в интервале 6 – 12 недель после родов. Это заболевание трудно диагностировать, поскольку его часто принимают за послеродовую депрессию или последствия перегрузки во время ухода за новорождённым.

Многие авторы призывают врачей более внимательно проводить дифференциальную диагностику в подобных случаях, поскольку распространённость подострого послеродового тиреоидита достигает 5 – 10%. Риск гипотиреоза при этом заболевании составляет 25%.

Клиническая картина. Через 6 – 12 недель после родов возникают депрессия, повышенная утомляемость и сердцебиение. В течение заболевания выделяют начальную, тиреотоксическую, эутиреоидную и гипотиреоидную стадии.

Тиреотоксическая стадия может протекать стёрто, особенно в районах с недостатком йода в воде и пище.

В большинстве случаев подострый послеродовый тиреоидит диагностируется в гипотериоидной стадии.

8. Самообследование молочных желез.

Красивая грудь – это, прежде всего, здоровая грудь. Молочные железы являются частью репродуктивной системы, гормонально зависимым органом, мишенью для действия половых гормонов. И поэтому регулярные визиты к врачу – гарантия того, что никакая болезнь не окажется запущенной. Но в реальности соблюдать ежемесячный график посещения докторов конечно же редко получается: всегда находится какое-нибудь неотложное дело, да и вроде ничего не болит…На самом деле такой неправильный подход к своему здоровью даёт опухоли шанс незаметно вырасти.

Чтобы этого не произошло, врачи разработали методику самообследования молочных желез, которую каждая женщина может применять самостоятельно. Такую процедуру специалисты советуют проводить ежемесячно, лучше сразу после менструации, по той причине, что у женщин детородного возраста молочные железы претерпевают циклические изменения и перед менструацией они слегка нагрубают, при пальпации отмечаются тяжистость и шероховатость (эти изменения затрудняют исследование молочных желез). Но среди врачей есть и такое мнение, что самообследование молочных желез можно проводить и через 6 – 10 дней после окончания очередной менструации. Если менструации нет, надо проводить самодиагностику в одни и те же дни каждого месяца, или в те дни, которые посоветует врач. Возраст, когда нужно начинать регулярное самообследование груди – и чтобы это входило в привычку – 25 лет. Самообследование молочных желез состоит в следующем. Сначала женщина осматривает молочные железы, стоя или сидя перед зеркалом. При этом она должна обращать внимание

· на асимметрию,

· втяжение кожи или сосков.

Втяжение кожи становится более заметным, когда руки подняты над головой (см. фото внизу), или когда ладони упираются в бёдра.

Затем в положении стоя или сидя женщина тщательно пальпирует молочную железу пальцами противоположной руки (это лучше делать в душе, поскольку влажная кожа облегчает пальпацию). Двигаться нужно от соска к периферии. Слегка сжимая сосок, нужно обратить внимание: не появились ли выделения? После этого - в положении лёжа - пальпируют каждый квадрант молочной железы и подмышечные впадины (руку на стороне исследования положить под голову). Но всегда надо помнить, что самоосмотр не освобождает от ежегодного визита к врачу. Регулярный медицинский осмотр необходим – ведь ничто не заменит знаний и опыта специалиста. Однако не всё, что женщина может прощупать у себя в молочной железе – опухоль. Есть такое заболевание – мастопатия. Мастопатия – наиболее частое заболевание молочной железы. Этот диагноз объединяет целую группу состояний с разнообразными клиническими и морфологическими проявлениями. Мастопатия часто встречается у женщин 30 – 50 лет, для женщин в постменопаузе, не получающих заместительную гормональную терапию, не характерна. Ведущую роль в развитии мастопатии – по мнению многих авторов – вероятно, играют эстрогены. Больные мастопатией могут не предъявлять жалоб, а могут обращаться к врачу по поводу боли в молочных железах, реже по поводу выделения из сосков. Обычно симптомы появляются или усиливаются перед менструацией. Характерно появление и исчезновение объёмного образования, быстрое изменение его размеров. Часто образования множественные, могут быть двусторонними. Циклическая боль – самый частый симптом мастопатии. Возможно периодическое усиление симптомов. В постменопаузе в отсутствие заместительной гормональной терапии мастопатия исчезает. Характерно, что боль в молочных железах при диффузной мастопатии уменьшается, если больная круглосуточно носит бюстгалтер. Это может служить своеобразной диагностической пробой. Но только надо надевать не тот бюстгалтер, который вызовет фурор в рядах заинтересованных зрителей, а тот, который не будет сдавливать молочную железу, нарушая кровообращение в ней.

Ткань должна быть такой, чтобы грудь не перегревалась во время физических нагрузок и не переохлаждалась в минуты отдыха – лучше избегать синтетических материалов: они плохо впитывают пот, да и могут вызвать аллергию. Чтобы обезопасить грудь от излишних сотрясений – ведь молочная железа поддерживается лишь кожей да нескольким связками – надо подобрать бюстгалтер, который будет охватывать её достаточно плотно. Многие авторы не рекомендуют назначать при мастопатии пероральные контрацептивы, поскольку они эффективны далеко не во всех случаях. Мнения относительно роли кофеина в патогенезе мастопатии противоречивы. Некоторые исследования показали, что исключение кофе улучшает состояние больных. Многие пациентки также отмечают улучшение после прекращения употребления чая и шоколада, хотя нельзя исключить субъективность этих наблюдений. Мастопатии бояться не стоит: при своевременном обращении к врачу она успешно поддаётся лечению.

9. Образ жизни

Курение. Давно известно, что курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания. Менее известно, что курение способствует развитию трубного бесплодия, внематочной беременности, рака шейки матки и преждевременной менопаузы.

У курящих внематочная беременность наблюдается в 2 раза чаще, чем у некурящих. В исследовании «случай – контроль» показано, что при выкуривании от 1 до 10 сигарет в сутки относительный риск внематочной беременности у курящих по сравнению с некурящими составляет 1,3, при выкуривании более 20 сигарет – 2,5. Это обусловлено тем, что никотин повреждает мерцательный эпителий, нарушает перистальтику маточных труб и имплантацию эмбриона.

Недавно показано, что канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, избирательно накапливаются в слизи, покрывающей шейку матки. Предполагают, что эти канцерогены вызывают мутации в пролиферирующих клетках переходной зоны. Курение приводит также к снижению числа макрофагов в эпителии шейки матки, что увеличивает риск заражения вирусом папилломы человека.

Употребление алкоголя. Алкоголь в умеренных количествах снижает риск ИБС, но повышает риск рака молочной железы. Возможно, оба эти эффекта обусловлены тем, что этанол замедляет метаболизм эстрогенов и, следовательно, приводит к гиперэстрогении.

Стресс и чрезмерная физическая нагрузка; питание. Эти факторы очень важно учитывать в гинекологической практике.

Так, у худых спортсменок при интенсивных тренировках возникают нарушения менструального цикла вплоть до аменореи и вследствие гипоэстрогении снижается плотность кости. То же наблюдается при нервной анорексии.

Неодинаковую частоту аменореи у спортсменок, занимающимися разными видами спорта, объясняют разным содержанием жировой ткани. Отмечено, что у занимающихся бегом риск аменореи выше, чем у занимающихся плаванием. По данным некоторых авторов для наступления менархе содержание жировой ткани должно быть не мене 16%, а для поддержания нормального менструального цикла – не менее 22%.

В более поздних исследованиях показано, что большое значение в развитии аменореи имеет не отвечающая потребностям калорийность пищи. Таким образом, риск аменореи тем выше, чем более интенсивно тренируется и хуже питается спортсменка, чем больше стрессы во время соревнований и связанные с ними нарушения питания.

Аменорея при стрессе, так же как и аменорея при нервной анорексии и чрезмерной физической нагрузке, обусловлена изменением секреции гормонов и медиаторов, влияющих на секрецию гонадолиберина. Это прежде всего избыток эндогенных опиоидов и кортиколиберина.

Предполагается, что те же механизмы лежат в основе патогенеза аменореи при хронических заболеваниях, недоедании и ложной беременности.

Ожирение. Частота нарушений менструального цикла повышается с 2,6%, если вес в норме, до 8,4% и более, если вес превышает идеальный на 75%.

При ожирении чаще наблюдается ановуляция и дисфункциональные маточные кровотечения, чем аменорея.

При ожирении нарушения менструального цикла, напротив, обусловлены гиперэстрогенией: за счёт увеличения количества липоцитов из андрогенов образуется больше эстрогенов. Это повышает риск рака тела матки.

При ожирении снижается уровень глобулина, связывающего половые гормоны, поэтому повышен уровень свободного тестостерона. Первоначально это компенсируется усиленным превращением тестостерона в эстрадиол, впоследствии этот компенсаторный механизм истощается, и развивается гирсутизм (гирсутизм – это, так называемое, оволосение по мужскому типу: появление волос на животе по срединной линии, на лице, груди, внутренней поверхности бёдер, нижней части спины, в межъягодичной складке. Отношение к гирсутизму во многом определяется национальными и культурными особенностями. Например, в США гирсутизм встречается у 5% белых женщин детородного возраста и считается патологией. У выходцев из средиземноморских стран и эскимосов оволосение по мужскому типу считается нормой. Следует различать гирсутизм и гипертрихоз. Гипертрихоз – это избыточный рост волос на любых участках тела, в том числе и тех, где рост волос не зависит от андрогенов: рост пушковых волос, бровей и ресниц).

10. Климакс

Вы все со мной согласитесь, что судьба женщины труднее, драматичнее, скромнее и одновременно величественнее мужской.

Это касается (во всяком случае, в СНГ) многолетнего обслуживания мужчины дома (перерывы на «лирику» не в счёт). Это прекрасно отражается в бесконечной конкуренции с этими самыми мужчинами на работе.

Это относится к великой миссии воспроизводства рода человеческого: радостям и тяготам беременности, к мукам и самопожертвованию в родах.

Это выражается в том, что на женщину падает основной груз забот по выхаживанию и воспитанию детей – своих ли собственных, чужих ли, внуков ли – растущих, болеющих, трудных, волнующих…

Я привела лишь укороченный перечень того, с чем приходится столкнуться представительницам прекрасной (но не слабой! J ) половине человечества. Не последнее место в этом списке принадлежит не болезни, а якобы физиологическому, вроде как нормальному (не иначе, как мужчины-учёные это придумали) периоду в жизни женщины – климаксу. Греческое слово klimakter означает «ступень», и, нередко «восхождение» на неё даётся женщине очень тяжело.

Изменения в нейроэндокринной системе в климактерическом периоде характеризуются постепенным снижением реактивности яичников в ответ на гонадотропные стимулы из гипоталамо-гипофизарной системы.

Казалось бы, клинически можно было ожидать лишь закономерное угасание менструальной функции и некоторые инволютивные изменения в половых органах.

Но частенько климакс протекает не так безобидно.

Приливы жара к лицу, голове, верхней половине туловища, сердцебиение, потливость, головокружение, нарушение сна, слабость, повышенная эмоциональность – это далеко не всё, на что могут жаловаться женщины 45 – 55 лет.

Некоторые из них могут переживать этот этап очень остро, очень болезненно, воспринимая его как собственную неполноценность, как прекращение успеха, как «начало конца». Случаются даже тяжёлые психические расстройства.

Неосложнённый климакс не требует лечения, и его проявления не влияют на жизнь женщины существенно. Если же картина разворачивается по вышеописанной схеме, то гинекологи назначают специфическую гормональную терапию, улучшающую состояние пациенток.

По данным литературы более 30% женщин находится в постменопаузе, и их число постоянно растёт, что объясняет значимость связанных с этим периодом медицинских и социальных проблем.

Менопауза – это прекращение менструаций, связанное с угасанием функции яичников. Менопауза является одним из этапов климактерического периода, объединяющего пременопаузу, менопаузу и постменопаузу.

В пременопаузе происходит постепенное угасание функции яичников. Пременопауза начинается обычно после 45 лет и длится несколько лет. Она может протекать бессимптомно или сопровождаться целым рядом проявлений, составляющих климактерический синдром. Этот синдром сохраняется и в постменопаузе.

В постменопаузе значительно увеличивается частота различных заболеваний. Появление некоторых из них, например, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, связано не только с возрастом, но и с гипоэстрогенией.

Климактерический период

Пременопауза

Пременопауза предшествует менопаузе. Она характеризуется соматическими и психологическими изменениями, обусловленными угасанием функции яичников. Раннее выявление этих изменений позволяет предупредить развитие тяжелого климактерического синдрома.

Пременопауза обычно начинается после 45 лет. Сначала её проявления незначительны: женщина либо не придаёт им значения, либо связывает их с психическим перенапряжением. Наиболее показательное проявление пременопаузы – нарушение менструального цикла. В течение 4 лет, предшествующих менопаузе, этот симптом отмечается у 90% женщин.

Менопауза.

Менопауза – это часть естественного процесса старения, собственно прекращение менструаций в результате угасания функции яичников. Возраст менопаузы определяется ретроспективно (но в настоящее время для этого могут использоваться лабораторные исследования), по истечении 1 года после последней менструации. Средний возраст наступления менопаузы – 51 год. Он определяется наследственными факторами и не зависит от особенностей питания и национальности. Менопауза наступает раньше у курящих и нерожавших женщин, а также после экстирпации матки без придатков.

Постменопауза

Постменопауза следует за менопаузой и продолжается в среднем треть жизни женщины. Для яичников это период относительного покоя. Последствия гипоэстрогении (угасание функции яичников) – по данным специальной литературы – очень серьёзны, они сходны по значимости для здоровья с последствиями гипотиреоза и надпочечниковой недостаточности.

По-видимому, это связано с тем, что последствия гипоэстрогении развиваются медленно (остеопороз) и часто приписываются старению (сердечно-сосудистые заболевания). Угасание функции яичников не приводит к абсолютному дефициту эстрогенов.

В постменопаузе эстрогены образуются в периферических тканях из андрогенов, секретируемых надпочечниками и яичниками. Чем интенсивнее образование эстрогенов в периферических тканях, тем менее выражены проявления климактерического синдрома.

Отношение женщин к менопаузе.

Гормональные и соматические изменения в процессе климактерического периода неизбежно имеют психологические последствия. Их выраженность различна: от лёгкой обеспокоенности до полного неприятия происходящих изменений.

(консультировать каждую женщину – желательно - индивидуально: всегда надо помнить, что Ваш взгляд – как специалиста – на климактерический период может не совпадать со взглядом женщины, поэтому необходимо быть предельно тактичным).

Психологическая реакция на менопаузу зависит от многих факторов, в том числе и от образа жизни.

Менопауза – своеобразный переход от зрелости к старости.

Некоторые женщины рассматривают этот период как время, которое они могут посвятить себе, поскольку остаются в прошлом боязнь нежелательной беременности и переживания, связанные с беременностью и родами.

Другие женщины, которые страшатся неизбежных утрат - менопауза, как ощутимое доказательство возраста - вызывает тревожность и депрессию. (психологические последствия во многом зависят от того, сколько внимания женщина уделяет своему внешнему виду).

11. Гормональные изменения в климактерическом периоде.

Гормональные изменения и изменения метаболизма происходят в пременопаузе постепенно. После почти 40-летнего периода, в течение которого яичники циклически секретировали половые гормоны, постепенно снижается и становится монотонной секреция эстрогенов.

В пременопаузе меняется метаболизм половых гормонов.

В постменопаузе яичники не полностью утрачивают свою эндокринную функцию, они продолжают секретировать некоторые гормоны.

Гипоэстрогения

Большинство авторов считают гипоэстрогению физиологическим, а не патологическим состоянием, поскольку угасание функции яичников – естественный процесс, один из этапов старения. С увеличением средней продолжительности жизни женщин возрастает риск серьёзных отдалённых последствий гипоэстрогении. И их профилактика является очень насущной проблемой.

Многие женщины в климактерическом периоде отмечают те или иные признаки гипоэстрогении (следует помнить, что не все проявления климактерического синдрома обусловлены гипоэстрогенией).

Функционируют или не функционируют яичники, легко определить: если, несмотря на проявления климактерического синдрома, сохранён менструальный цикл, то секреция эстрогенов достаточна, чтобы защитить женщину от остеопороза и ИБС (ишемическая болезнь сердца). Если у женщины в возрасте 50 лет прекратились менструации, без дополнительных исследований можно предположить гипоэстрогению.

У более молодых женщин показано лабораторное обследование (в первую очередь определение уровня эстрадиола в сыворотке).

Аменорея.

Наиболее чётким признаком прекращения циклической функции яичников является аменорея.

Аменорея имеет ряд положительных последствий:

Во-первых, исчезают предменструальный синдром и анемия.

Во-вторых, любые кровянистые выделения на фоне аменореи заставляют женщину сразу обратиться к врачу, что обеспечивает раннюю диагностику опухолей половых органов.

Приливы.

Приливы, пожалуй, наиболее известное проявление гипоэстрогении. Пациентки описывают их как периодическое кратковременное ощущение жара, сопровождающееся потливостью, сердцебиением, тревожностью, иногда с последующим ознобом. Приливы длятся, как правило, 1 – 3 минуты и повторяются 5 – 10 раз в сутки. В тяжёлых случаях отмечают до 30 приливов в сутки. При естественной менопаузе приливы возникают примерно у половины женщин, при искусственной – гораздо чаще.

В большинстве случаев приливы незначительно нарушают самочувствие. Однако примерно 25% женщин, особенно перенёсших двустороннюю овариэктомию, отмечают тяжёлые и частые приливы, приводящие к повышенной утомляемости, раздражительности, тревожности, подавленному настроению и снижению памяти.

Отчасти эти проявления могут быть обусловлены нарушением сна при частых ночных приливах.

В ранней пременопаузе эти нарушения могут возникать в результате вегетативных нарушений и не связаны с приливами.

Нарушение сна. С возрастом нарушение сна отмечают как женщины, так и мужчины. Несмотря на это, считается, что нарушение сна в пременопаузе всё же связаны с гипоэстрогенией. Нарушениям сна способствуют также приливы.

Отдалённые последствия.

Отдалённые последствия гипоэстрогении разнообразны: это, например, атрофический вагинит, а также остеопороз и ИБС.

Атрофический вагинит, цистит и уретрит. Эпителий влагалища, мочеиспускательного канала и основания мочевого пузыря является эстрогензависимым. Через 4 – 5 лет после менопаузы примерно у 30% женщин, развивается его атрофия.

Атрофический вагинит проявляется сухостью во влагалище, диспареунией (общее название половых расстройств у женщин) и рецидивирующимими бактериальными и грибковыми вагинитами.

Атрофический уретрит и цистит проявляются учащённым и болезненным мочеиспусканием, императивными позывами на мочеиспускание, недержанием мочи при напряжении, а также повторными и возвратными инфекциями мочевых путей.

Обусловленные гипоэстрогенией атрофия эпителия и укорочение мочеиспускательного канала способствуют недержанию мочи.

Нарушения функции ЦНС. Женщины в климактерическом периоде часто отмечают нарушения концентрации внимания и кратковременной памяти. Раньше эти симптомы объясняли старением или нарушениями сна, вызванными приливами. В настоящее время показано, что они могут быть обусловлены гипоэстрогенией.

Сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания имеют много предрасполагающих факторов, самым главным из которых остаётся возраст. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается как у мужчин, так и у женщин. Раньше увеличение частоты сердечно-сосудистых заболеваний в постменопаузе объясняли только возрастом. В настоящее время показано, что в их развитии большую роль играет гипоэстрогения.

Помимо гипоэстрогении следует стремиться к устранению и других факторов риска атеросклероза. Пожалуй, наиболее серьёзными из них являются артериальная гипертония и курение.

Так, артериальная гипертония увеличивает риск инфаркта миокарда и инсульта в 10 раз, а курение не менее чем в 3 раза.

Среди других факторов риска следует отметить сахарный диабет, гиперлипопротеидемию и сидячий образ жизни.

Остеопороз. Давно известно, что менопауза, естественная или искусственная, приводит к остеопорозу. Остеопороз – это уменьшение плотности и перестройка костной ткани. Для удобства некоторые авторы предлагают называть остеопорозом такое снижение плотности кости, при котором возникают переломы или очень высок их риск.

Существует много факторов риска остеопороза. Наиболее важный из них – возраст. Плотность кости начинает уменьшаться после 30 лет. Предполагается, что это связано с возрастным снижением секреции СТГ (соматотропный гормон). В пременопаузе ежегодно теряется не более 1% костной ткани, в постменопаузе при гипоэстрогении этот показатель увеличивается до 5%. Гипоэстрогения нарушает также и обмен кальция.

К остеопорозу приводит и низкое содержание кальция в пище. Употребление продуктов, богатых кальцием (прежде всего молочных продуктов), уменьшает потерю костной ткани в пременопаузе.

Активный образ жизни, физические нагрузки – с учётом возраста – и отказ от курения также предупреждают потерю костной ткани и снижают риск остеопороза.

12. План Ваших действий.

"Женщины должны практиковать йогу больше, чем мужчины, ибо их тела ответственны за продолжение рода".

"Тело женщин, пораженных болезнью, становится бесполезным. Поэтому все женщины в мире обладают особым правом на йогу. Они должны практиковать йогу, чтобы избавиться от болезней, препятствующих рождению здоровых потомков".

Йога-рахасья (цитируется по Сергею Агапкину)

План Ваших действий (вернее вариация на заданную тему J ).

Но хватит пугать. Пора рассказать, как с этим бороться. Не пытайтесь начинать лечить себя самостоятельно: откуда Вы знаете, что набор беспокоящих Вас симптомов, например, предменструальный синдром? А может, это дисменорея? А может у Вас так проявляется диабет или заболевания щитовидной железы? Непременно надо проконсультироваться у гинеколога, и только тогда надо действовать!

Но и действия должны быть обдуманными и действовать Вы должны – в таком деликатном и интимном вопросе, как «женские проблемы» - только опираясь на свой здравый смысл. Всегда помня, что лечение не должно быть хуже самого заболевания.

Строить индивидуальную практику Вы должны исходя из продолжительности своего месячного цикла (это актуально и для здорового организма, не говоря уже о проблемах), обязательно делая поправку на практику, как в предменструальном периоде, так и после окончания месячных.

Нарушение менструального цикла – одна из самых частых причин обращения женщины к врачу.

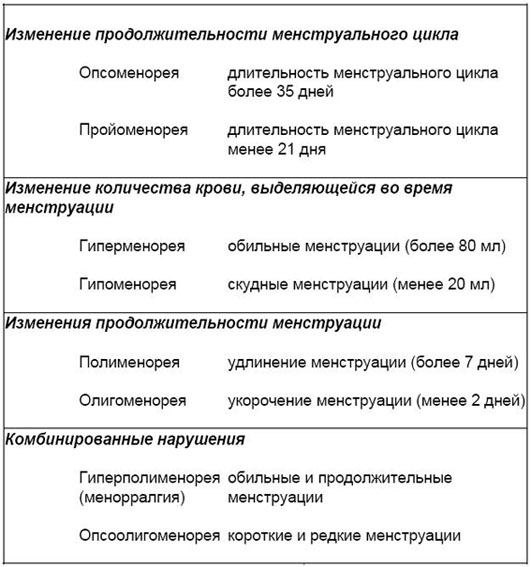

Табл. 1 Нарушение менструального цикла

|

Имеются следующие виды расстройств:

- аменорея – отсутствие (недостаточность) месячных или запоздалая половая

зрелость. Это явление редкое, вызванное недоразвитостью гипофиза, в свою очередь задерживающее половое развитие. Иногда запаздывание полового созревания бывает вызвано как физическими, так и психологическими причинами.

Нездоровые бытовые условия, напряжённая физическая работа, недостаточное питание, тяжёлая анемия, туберкулёз, слабая конституция, недоразвитие половых органов – таких, как матка и яичники, - всё это может привести к отсутствию или задержке менструации.

Серьёзные расстройства иногда вызываются психологическими причинами – внезапный испуг, печаль, разлука с близкими.

Здесь надо выполнять все асаны (и желательно применять пропсы!!!), особенно позы для укрепления брюшного пресса; мышц поясницы; наклоны назад.

- дисменорея – трудно протекающая болезненная менструация; она может быть

вызвана анемией, истощением или простудой; расстройством или повреждением органов: воспалением яичников, фаллопиевых труб или матки; спазмами матки, связанными с её недоразвитостью и повышенной нервозностью организма. Из психологических факторов, вызывающих дисменоррею, можно назвать страх, беспокойство, невроз.

стоячие; наклоны вперёд; сидячие; перевёрнутые; скручивающие

- меноррагия – чрезмерное кровотечение во время менструации; при этом

продолжительность цикла может не меняться.

Пашимоттанасана

Уттанасана

Падангустасана (только с прогибом поясницы)

Прасарита Падоттанасана (только с прогибом поясницы)

Урдхва Празарита Падасана (опора ног на стенку)

- метроррагия – маточное кровотечение; сходна с меноррагией, но при этом

кровотечения имеют случайный характер и могут быть до или после менструаций. Это приводит к изменению продолжительности цикла, к нарушению его регулярности. Обычными причинами таких нарушений являются фибромы, опухоли, киста, смещение матки, воспаление, выкидыши, аборты.

Если у вас фибромиома или киста, вам следует избегать всех поз, выполнение которых вызывает напряжение – поз стоя, прыжков, балансов на руках. Злоупотребление асанами этого типа создаёт сильное напряжение в нижней части живота.

Предпочтение следует отдавать выполнению перевёрнутых поз, наклонов вперёд, скручиваниям.

Главная цель выполнения всех этих упражнений – усилить циркуляцию крови в поражённом органе, в том, чтобы очистить этот или систему. Дело в том, что с точки зрения йоги – по мнению Фаека Бириа - фибромиомы и подобные заболевания – это результат аккумуляции маткой шлаков и токсинов нашего организма.

При этом следует всегда помнить, что усиление циркуляции крови не должно происходить за счёт напряжения, борьбы, агрессии против собственного тела.

Если вы будете выполнять асаны, чиня над собой насилие, фибромиома, может быть, и исчезнет, но ваша аутоагрессия может породить новые осложнения – вплоть до других тяжелейших заболеваний.

Есть ещё один тип поз, который очень полезен в данном случае. Это наклоны назад. (но сложные – Капотанасана…)

- гипоменорея – пониженное кровотечение; скудные выделения, вызванные

недоразвитостью матки или недостатками формирования яичников и эндокринных желез.

стоячие; наклоны вперёд; перевёрнутые

- олигоменорея – ограниченное кровотечение; при этом циклы бывают

удлинёнными.

перевёрнутые; прогибы назад

- полименорея – частые кровотечения; циклы повторяются через короткие

промежутки времени.

наклоны вперёд; сидячие,

- лейкорея – бели; чрезмерные выделения белей – обычная причина физической

слабости и беспокойства. Они вызваны органическими, половыми, гормональными и физическими факторами, а иногда новообразованиями в половых органах

Баддха Конасана

Супта Баддха Конасана

Упавишта Конасана

Вирасана

цикл Вирасаны

Супта Вирасана

- предменструальный стресс. Многие женщины страдают от этого за неделю

или дней десять до менструации. Обычно причиной бывает нервное напряжение, вызывающее головную боль, набухание молочных желез, раздражительность, вспышки гнева, чувство тяжести в области таза.

Баддха Конасана

Супта Баддха Конасана

Вирасана

Супта Вирасана

- во время менструации - 2 или 3 дня не заниматься, или

Марджариасана («киска выгибает спинку») Баддха Конасана Супта Баддха Конасана Вирасана

Головокружение во время менструации:

цикл Вирасаны

Супта Вирасана

Баддха Конасана

Джану Сиршасана

Ардхва Баддха Падма Пашимоттанасана

Трианг Мукхаикапада Пашимоттанасана

Пашимоттанасана

При судорогах в мышцах, болях в желудке, в пояснице и спине, чувство тяжести в животе и изжоге – все асаны регулярно, а во время менструации – Баддха Конасана; Супта Б.К., Упавишта Конасана, Вирасана, Супта Вирасана;

- по окончании менструального периода для осушения влагалища следует

начинать следующими асанами и выполнять их в течение 4-х дней, чтобы успокоить нервы и восстановить физические силы для возобновления нормальных занятий.

Пашимоттанасана

Баддха Конасана

Супта Баддха Конасана

Упавишта Конасана

Уттанасана

Адхо Мукха Шванасана

Вирасана

Джану Ширшасана

- смещение матки, значительные менструальные расстройства и боли

нельзя:

Джатхара Паривартанасана

Урдхва Прзарита Падоттанасана

Парипурна Навасана

М Е Н О П А У З А

- для успокоения нервной системы

Баддха Конасана Супта Баддха Конасана Пашимоттанасана Джану Сиршасана Празарита Падоттанасана Уттанасана Адхо Мукха Шванасана Вирасана Супта Вирасана

- для коррекции деятельности эндокринной системы

Уттанасана Адхо Мукхва Шванасана Вирасана Джатхара Паривартанасана Бхарадваджрасана Бхуджангасана Вирасана Сасангасана Марджариасана Данурасана Вирасана

- чтобы голова была холодной

Баддха Конасана Джатхара Паривоттанасана Уттхита Триконасана Утхита Паршва Конасана Паршвоттанасана Празарита Падоттанасана Падангустасана Уттанасана Адхо Мукхва Шванасана === ===

Джану Сиршасана

Ардхва Баддха Падма Пашимоттанасана

Трианг Мукхаикапада Пашимоттанасана

Пашимоттанасана

13. Методика выполнения асан

Во всех позах живот максимально расслаблен, как во время выполнения специального комплекса, так и во время ежедневной практики (Вы живот не выпячиваете, а вот именно расслабляете: как и саму брюшную стенку, так и внутренние органы. Может случиться так, что во время наклонов (например, Уттанасана, Адхо Мукха Шванасана) живот как бы самостоятельно втягивается под рёбра, приближаясь к позвоночнику - состояние интересное и довольно-таки комфортное – не беспокойтесь, это «вариант нормы»

а для этого Уттанасану (Фото 1), также, как и Прасарита Падоттанасану (Фото 2) выполняете с прогибом позвоночника, если в Уттанасане руки до пола не достают – подложите книги.

во всех сидячих позах и наклонах вперёд (Пашимоттанасана, Джану Сиршасана (Фото 3), Баддха Конасана , Упавишта Конасана (Фото 4) под пятую точку что-нибудь подложить, чтобы промежность была выше пяток, и подложить так, чтобы Вы сидели на седалищных буграх, а бедренные кости опоры не касались.

если выворотность тазобедренных суставов такова, что в Пашимоттанасане стопы расходятся в стороны, значит надо стопы стянуть ремешком; даже если Вы неплохо гнётесь, кладите на колени подушку или сложенное одеяло – чтобы живот лежал расслабленный на этой подкладке; в позе не сутулитесь; (но можно попробовать стягивать ремешком колени, а не стопы – тоже интересный вариант, особенно при хорошо развитых мышцах бёдер и с тем, чтобы хорошо расслабить ноги);

в Джану Сиршасане кладёте опору под ягодицу прямой ноги (благодаря этому туловище во время наклона не будет перекашиваться, да и одеяло подложить под живот, как в Пашиме не помешает), а если колено согнутой ноги не лежит на полу, значит и под него что подложить (чтобы нагрузка шла на опору, а не на пах и живот).

Вообще эта поза очень хорошо коррегирует положение матки - именно при смещениях - поэтому когда практика станет более-менее регулярной (и если есть такая проблема, как смещение матки; например, разберём вариант, когда матка смещена влево) можете увеличивать время выдержки до трёх минут в каждую сторону и тогда же можно делать эту позу асимметрично: в «плохую» сторону – в «хорошую» – в «плохую», т.е. к левой ноге (куда смещена матка), а правое колено отводя как можно дальше (тут Вы мягко «уговариваете» матку встать на своё место) – к пр.ноге, а лев.колено достаточно держать под углом 90* к туловищу, и опять наклон к лев.ноге - (ни в коем случае не сдавливая живот);

Баддха Конасану (Фото 5) лучше делать прислоняясь спиной к опоре (диван, шкаф, но только не к холодной стене), спина должна быть прямой, если есть неудобство в грудном отделе, надо немного отодвинуться и между спиной и опорой поставить какую-нибудь высокую книгу, «кирпич», так чтобы крестец и поясница касались этой книги, а грудной отдел и шейный были свободны, голову ни вперёд, ни назад не запрокидывать (а в обычной жизни в этой позе можно читать, смотреть телевизор);

Супта Баддха Конасану выполнять так, чтобы поясница не поднималась от пола, для этого надо под колени согнутых ног подложить опору [опору под колени надо класть и в Баддха Конасане (даже если по ощущениям у Вас в этих позах нет никакого напряжения ни в животе, ни в паху)];

Упавишта Конасана (Фото 4) – если Ваш вес большой, то можно сидеть прислонясь спиной к опоре; но не забывайте, что, выходя из позы, нельзя соединять прямые ноги (резко возрастает давление на матку), а надо сначала согнуть одну ногу в колене, потом другую, свести согнутые в коленях ноги и перейти в Дандасану;

Супта Вирасана – чтобы эта поза была удобной и безопасной, подложите под спину сложенное одеяло и ещё одно под голову;

Сету Бандха Сарвангасана – делать эту позу только на гимнастической скамейке (или на стопке жёстких гимнастических матов – высотой около 30см), стянув колени ремешком и обязательно подложив под плечи сложенное одеяло;

Урдхва Прасарита Падасана (Фото 6) – (при любых гинекологических проблемах) в этой позе Вы держите вытянутые вертикально вверх ноги, опираясь ими о стену , или кладёте голени на стул (Фото 7)

Уттхита Триконасана – (Фото 8) чтобы не создавать напряжения в нижней части живота, так и для лучшего вытяжения позвоночника, руку поставить на подставку; с этой же целью Уттхита Паршваконасана – (Фото 9) выполнять так, как показано на фото: благодаря такому положению руки, грудь остаётся свободной, дыхание не затрудняется.

Если во время практики почувствуете усталость, то лучше прекратить практику и подольше расслабиться в Шавасане, или в так называемой позе «Рыба» (Фото 10).

Как вариант, можете попробовать делать Шавасану лёжа на боку с согнутыми в коленях ногами, причём между ног положить сложенное одеяло так, чтобы т/бедренный, коленный и г/стопный суставы были – примерно - на одной линии; тогда и под голову надо подложить подушечку на высоту плеча («погона»).

|

|

14. Словарь терминов

Словарь медицинских терминов.

А- (перед гласными ан-; греч. а-, аn-) – приставка, означающая отсутствие признака или качества, выраженного во второй части слова, соответствует русским приставкам «без-», «не-».

аднексит (adnexitis; анат. adnexa uteri придатки матки + -ит; син. сальпингоофорит) – воспаление придатков матки (яичников и маточных труб).

ановуляторный цикл (ан- + овуляция) – менструальный цикл, протекающий без овуляции и образования жёлтого тела.

базальный слой эпидермиса (stratum basale, LNH) – слой малодифференцированных базальных клеток и меланоцитов, непосредственно прилежащих к базальной мембране эпидермиса.

гин- (гинеко-, гино-; греч. gyne, gynaikos женщина) – составная часть сложных слов,

означающая «относящийся к женщине», «женский».

гинекология (гинеко + греч logos учение, наука) – область клинической медицины, изучающая физиологию женской половой системы, её болезни и разрабатывающая методы их профилактики, диагностики и лечения; вопросы, связанные с беременностью и родами, изучаются акушерством.

гиперменорея (hypermenorrhoea; гипер + греч. men месяц + rhoia течение, истечение, син. меноррагия) – расстройство менструаций, характеризующееся повышенным отделением крови без нарушения менструального цикла.

гонада (gonada; новолат. gonas, gonadis половая железа, от греч. gone зарождение + aden железа; син. железа половая) – орган, в к-ром образуются или (как у высших позвоночных и человека) только размножаются, растут и созревают половые клетки.

гормон(ы) (hormonum, -а; греч. hormao приводить в движение, побуждать) – группа биологически активных веществ, выделяемых железами внутренней секреции; гормонами называют также нек-рые вещества, секретируемые нежелезистыми тканями.

кист- (кисто-, цист-, цисто-; греч. kystis пузырь, мешок) - составная часть сложных слов, означающая «относящийся к кисте», «кистозный».

киста (cysta; греч. kystis пузырь) – патологическая полость в органе, стенка к-рой образована фиброзной тканью и часть выстлана эпителием или эндотелием.

кистома яичника (cystoma ovarii) – общее название опухолей яичника, формирующих полость, заполненную жидким или полужидким содержимым.

климактерический период [греч. klimakter ступень (лестницы), переломный период; син.: климакс, климактерий] – период жизни, в течение к-рого происходит прекращение генеративной функции.

К. П. ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ – К.п., сопровождающийся эндокринными, вегетативными и психическими нарушениями (климактерический синдром;

К. П. РАННИЙ – К.п, развивающийся у женщины до 45 лет или у мужчины до 50 лет.

лютеиновая фаза (анат. corpus luteum жёлтое тело; син. прогестероновая фаза) – вторая фаза яичникового цикла, характеризующаяся образованием и секреторной активностью жёлтого тела.

маст- (масто-; греч. mastos грудь, сосок) – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к молочной железе».

мастопатия (mastopathia; масто- + греч. pathos страдание, болезнь) – патологическое состояние молочной железы, обусловленное расстройством гормональной регуляции и характеризующееся уплотнением, очаговой гипертрофией и (или) атрофией её ткани.

менархе (menarche; греч. men месяц + arche начало) – возраст наступления первой менструации.

мено- (греч. men месяц) - составная часть сложных слов, означающая «относящийся к менструации, к менструальному циклу».

менометрорралгия (menometrorrhagia; мено- + греч. metra матка + rhagos разорванный, прорванный) – кровотечение из матки во время менструации, превышающее по интенсивности или длительности нормальное; симптом многих гинекологических болезней: подслизистой миомы матки, полипоза эндометрия и др.).

менопауза (menopausa; мено- + греч. pauses прекращение, перерыв) – вторая фаза климактерического периода, наступающая после последнего менструальноподобного кровотечения и характеризующаяся прекращением циклических изменений в эндометрии и детородной функции, прогрессирующей инволюцией половых органов и уменьшением секреции половых гормонов.

меноррагия (menorrhagia; мено- + греч. metra матка + rhagos разорванный, прорванный).

ми- (мио-; греч. mys, myos мышь, мышца) – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к мышцам», «мышечный».

миома (myoma; ми- + -ома) – доброкачественная опухоль, происходящая из мышечной ткани.

овуляция (ovulatio; анат. оvulum яйцеклетка, от лат. ovum яйцо) – выход зрелой яйцеклетки из фолликула яичника в брюшную полость; этап яичникового цикла.

оо- (греч. oon яйцо) - составная часть сложных слов, означающая «относящийся к яйцу, яйцеклетке».

оофорит (oophoritis; анат. оophoron яичник + -ит) – воспаление яичников.

опси- (опсо-; греч. opse, opsi поздно) – составная часть сложных слов, означающая «поздний», «задерживающийся».

опсоменорея (opsomenorrhoea; опсо- + греч. men месяц + rhoia течение, истечение) – расстройство менструального цикла в виде увеличения его продолжительности свыше 35 дней.

остео- (ост-; греч. osteon кость) – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к кости, к костной ткани».

остеопороз (osteoporosis; остео- + греч. poros пора, отверстие + -оз; син.: разрежение кости, рарефикация кости) – дистрофия костной ткани с перестройкой её структуры, характеризующаяся уменьшением числа костных перекладин в единице объёма кости, истончением, искривлением и полным рассасыванием части этих элементов.

О. ВОЗРАСТНОЙ (син. О. старческий) – системный О., развивающийся при старении,

обычно после 50 – 60 лет.

О. ГОРМОНАЛЬНЫЙ (o. hormonalis; син. декальцификация гормональная вертебральная) – О. преимущественно грудного и (или) поясничного отделов позвоночника, развивающийся в связи с климаксом.

олиг- (олиго-; греч. oligos малый, немногочисленный, незначительный) – составная часть сложных слов, означающая «малый», «недостаточный», «незначительный».

олигоменорея (oligomenorrhoea; олиго- + греч. men месяц + rhoia течение, истечение) – нарушение менструального цикла, характеризующееся малым сроком менструаций (от нескольких часов до 2-х дней); компонент гипоменструального синдрома.

поли- (греч. компонент сложных слов poly-, от polys многий) - составная часть сложных слов, означающая «много». «множество», «множественный», «больший по сравнению с нормой».

поликистоз (polycystosis; поли- + греч. kystis пузырь + -оз) – аномалия развития: наличие в паренхиматозных органах множества тонкостенных кист, заполненных – как правило – прозрачной жидкостью.

полименорея (polymenorrhoea; поли- + греч. men месяц + rhoia течение, истечение) – нарушение менструаций, при к-ром они длятся в течение шести и более дней.

про- (греч. pro) – приставка, означающая «находящийся перед чем-либо», «предшествующий чему-либо».

пройоменорея (proiomenorrhoea; греч. proios ранний + греч. men месяц + rhoia течение, истечение) – укорочение менструального цикла.

пролиферация (proliferatio; лат. proles потомство + fero несу, приношу) в гистологии – увеличение числа клеток какой-либо ткани вследствие их размножения.

пролиферативная фаза – стадия циклических изменений эндометрия под влиянием эстрогенных гормонов, характеризующаяся разрастанием всех его слоёв, стромы и желез.

пре- (лат. prae) – приставка, означающая «находящийся впереди чего-либо», «предшествующий чему-либо».

сальпинг- (сальпинго-; греч. salpinx, salpingos труба) – составная часть сложных слов, означающая: 1) относящийся к маточной трубе.

сальпингит (salpingitis; сальпинг- + -ит) – воспаление маточной трубы; нередко приводит к её заращению.

сальпингоофорит (salpingoophoritis; сальпинго- + анат. оophoron яичник + -ит) – син. аднексит.

синдром предменструальный (syndromum praemenstruale; син. предменструальное напряжение) – патологическое состояние, возникающее у части женщин во второй половине менструального периода (за 3 – 14 дней до наступления менструации) и характеризующееся различными нервно-психическими, вегетососудистыми и обменными нарушениями.

строма (stroma; греч. stroma подстилка) – соединительнотканная опорная структура органа или опухоли.

фибр- (фибро-; лат. fibra волокно) составная часть сложных слов, означающая «относящийся к волокнистой ткани», «волокнистый», «фиброзный».

фиброма (fibroma; фибр- + -ома) – доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани

Ф. ЯИЧНИКА (f.ovarii; син.: келоид яичника, фиброид яичника) - Ф. исходящая из соединительной ткани яичника; гормонально не активна.

фолликул яичниковый (folliculus; лат. «кожаный мешочек») – структурный компонент яичника.

фолликулярная фаза (phasis follicularis) – первая фаза яичникового цикла, характеризующаяся ростом и созреванием фолликула.

экстирпация (exstirpatio; лат. exstirpo, exstirpatum искоренять) – хирургическая операция: полное удаление органа.

экстирпация матки (exstirpatio uteri; син. гистерэктомия) - хирургическая операция: удаление матки.

Э. МАТКИ ОБДОМИНАЛЬНАЯ (e. uteri abdominalis) – Э. матки через разрез передней брюшной стенки.

Э. МАТКИ ВЛАГАЛИЩНАЯ (e. uteri vaginalis) - Э. матки через разрезы влагалища.

Э. МАТКИ НАДВЛАГАЛИЩНАЯ (e. uteri supravaginalis) - Э. матки, при к-рой удаляют только её тело, а шейку и придатки сохраняют.

Э. МАТКИ ПОЛНАЯ (e. uteri totalis) - Э. матки, при к-рой удаляют и её шейку.

Э. МАТКИ РАДИКАЛЬНАЯ (e. uteri radicalis) - Э. матки, при к-рой удаляют также её придатки, окружающую клетчатку и региональные лимфатические узлы.

Э. МАТКИ РАСШИРЕННАЯ (e. uteri dilatata) – радикальная Э. матки, при которой удаляют также верхнюю треть влагалища; производится при раке шейки матки.

энд- (эндо-, греч. endo и endon внутри) – составная часть сложных слов, означающая «внутри», «внутренний».

эндометрий (endometrium, PNA, JNA; tunica mucosa, BNA; эндо- + греч. metra матка) – слизистая оболочка матки, выстилающая её полость.

эндометрит (endometritis; эндометрий + -ит) – воспаление слизистой оболочки матки

Э. АТРОФИЧЕСКИЙ (e.atrophica) – хронический Э., характеризующийся атрофией слизистой оболочки и выраженным гиалинозом (г.- вид белковой дистрофии) кровеносных сосудов; обычно сопровождается гипофункцией яичников.